・・空想、想像、妄想、に過ぎませんが。・・

統合失調症とドーパミン(2)

白昼夢や夢想などの空想から

想像の世界を促進する神経伝達物質の1つに

ドーパミンがあるのだろう。

ドーパミン系神経は想像から創作活動を促進するのだろう。

これらは思考回路の制御下にあるので

想像だという認識を持ち続けることが出来るのだろう。

解剖学的個性として、数量的に、また

普段はあまり活動しないところにあるドーパミン系が

何らかの原因、環境因やストレスなどの心因によって過活動となり

普段活発な思考回路に干渉し、

思考回路の制御から外れて、

さらに思考回路を逆に支配するようになると

「想像に過ぎない」という自覚がなくなり、

異常な回路が思考回路となってしまうのだろう。

恐らく大脳の大部分が関与する感覚の認識や記憶を巻き込んで

異常な思考が、異常という自覚がなくつまり病識がなく

病者を非現実な思考から異常行動に走らせるのかもしれない。

幻覚:

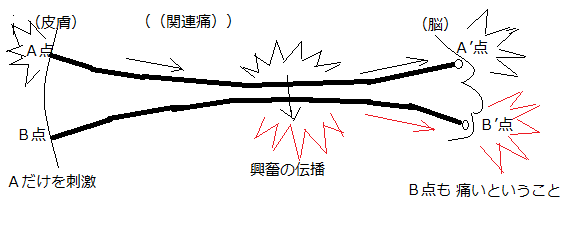

関連痛というのがある。

皮膚のA点が痛いというのは

刺激を受けたA点から

神経でつながっている脳のA’点が興奮することだ。

同様に、B点とB’点を考えるとき、

Aに刺激を受けてA→A’に至る経路の途中で

興奮がB→B’の経路に波及するなら B’点も興奮する。

したがって、A’点と同時にB’点も興奮する。

これは刺激したのは皮膚のA点だけなのに

AもBも痛いと感じることを言うのだろう。

つまりAだけを刺激して

刺激していない皮膚のB点が痛いのが関連痛なのだと思う。

皮膚のB点が痛いと感じるのにB点への刺激は必要ないということ・・

統合失調症とドーパミン(2)

白昼夢や夢想などの空想から

想像の世界を促進する神経伝達物質の1つに

ドーパミンがあるのだろう。

ドーパミン系神経は想像から創作活動を促進するのだろう。

これらは思考回路の制御下にあるので

想像だという認識を持ち続けることが出来るのだろう。

解剖学的個性として、数量的に、また

普段はあまり活動しないところにあるドーパミン系が

何らかの原因、環境因やストレスなどの心因によって過活動となり

普段活発な思考回路に干渉し、

思考回路の制御から外れて、

さらに思考回路を逆に支配するようになると

「想像に過ぎない」という自覚がなくなり、

異常な回路が思考回路となってしまうのだろう。

恐らく大脳の大部分が関与する感覚の認識や記憶を巻き込んで

異常な思考が、異常という自覚がなくつまり病識がなく

病者を非現実な思考から異常行動に走らせるのかもしれない。

幻覚:

関連痛というのがある。

皮膚のA点が痛いというのは

刺激を受けたA点から

神経でつながっている脳のA’点が興奮することだ。

同様に、B点とB’点を考えるとき、

Aに刺激を受けてA→A’に至る経路の途中で

興奮がB→B’の経路に波及するなら B’点も興奮する。

したがって、A’点と同時にB’点も興奮する。

これは刺激したのは皮膚のA点だけなのに

AもBも痛いと感じることを言うのだろう。

つまりAだけを刺激して

刺激していない皮膚のB点が痛いのが関連痛なのだと思う。

皮膚のB点が痛いと感じるのにB点への刺激は必要ないということ・・

例えば聴覚は

音が耳を通り内耳を通り聴神経によって

聴覚中枢に至って音を感覚し、

さらに思考回路の認識によって聞こえる内容が解釈される。

ならば脳の中から

聴覚中枢または思考回路に刺激が至った場合はどうだろう。

やはり「聞こえた」と感覚し認識するだろうと思う。

・・これが幻聴かもしれない。

音が耳を通り内耳を通り聴神経によって

聴覚中枢に至って音を感覚し、

さらに思考回路の認識によって聞こえる内容が解釈される。

ならば脳の中から

聴覚中枢または思考回路に刺激が至った場合はどうだろう。

やはり「聞こえた」と感覚し認識するだろうと思う。

・・これが幻聴かもしれない。

聞こえるということに耳は必要ない場合があるということ・・

では「キーン」という音の場合、どう感覚し認識するだろう。

耳鳴りというのもある。

しかし「キーン」だからと言って耳鳴りと決まるわけではない。

違いは、

耳鳴りは耳鳴りと自覚され意味のない音と認識される。

幻聴は、例えば「誰かが電波をかけて・・」など

何らかの被影響体験を伴うことが多い。つまり

被影響体験を伴えば幻聴あるいは妄想ということになりうるだろう。

妄想:

記憶にないものは妄想にならないと思う。

しかしドーパミン系などは元々想像と創作の源なのだから

記憶から作られたものは妄想になりうる。

しかしまた全般に思考の効率や統一性は損なわれるので

発症中の生産的創作活動は困難になる。

遺伝:

個性として性格が遺伝するのと同様の経緯で

恐らく解剖学的個性は性格のように遺伝するのかもしれない。

遺伝するのが個性ならば

それだけで発症が決まるわけではないとも思える。

推測?:

病相の極においては

リエントリーなどによる無限ループのようなものを作るかもしれない。

1.アウトプットのない無限ループは昏迷状態となるかもしれない。

2.アウトプットを伴う無限ループは

恐らく支離滅裂な興奮となるのかもしれない。

大脳白質全体のドーパミン系を

発症群 ( case )と正常群 ( cotrol )で統計学的に

有意差があるかどうかを比較する必要を感じる。

脳梁についてのローゼンタールの研究では

はっきりした結果は出なかったようだが、

脳の、脚間線維なども含めて、広範な部位について

探索してみる必要があるような気がする。

これらはミクロのシナプスの生化学的研究よりも前に

当然済ませておくべき研究のような気がします。

・・といったようなことを20代の頃から

ドーパミン系?によって想像してきたものでした・・

(2014年04月01日、同日若干修正)

では「キーン」という音の場合、どう感覚し認識するだろう。

耳鳴りというのもある。

しかし「キーン」だからと言って耳鳴りと決まるわけではない。

違いは、

耳鳴りは耳鳴りと自覚され意味のない音と認識される。

幻聴は、例えば「誰かが電波をかけて・・」など

何らかの被影響体験を伴うことが多い。つまり

被影響体験を伴えば幻聴あるいは妄想ということになりうるだろう。

妄想:

記憶にないものは妄想にならないと思う。

しかしドーパミン系などは元々想像と創作の源なのだから

記憶から作られたものは妄想になりうる。

しかしまた全般に思考の効率や統一性は損なわれるので

発症中の生産的創作活動は困難になる。

遺伝:

個性として性格が遺伝するのと同様の経緯で

恐らく解剖学的個性は性格のように遺伝するのかもしれない。

遺伝するのが個性ならば

それだけで発症が決まるわけではないとも思える。

推測?:

病相の極においては

リエントリーなどによる無限ループのようなものを作るかもしれない。

1.アウトプットのない無限ループは昏迷状態となるかもしれない。

2.アウトプットを伴う無限ループは

恐らく支離滅裂な興奮となるのかもしれない。

大脳白質全体のドーパミン系を

発症群 ( case )と正常群 ( cotrol )で統計学的に

有意差があるかどうかを比較する必要を感じる。

脳梁についてのローゼンタールの研究では

はっきりした結果は出なかったようだが、

脳の、脚間線維なども含めて、広範な部位について

探索してみる必要があるような気がする。

これらはミクロのシナプスの生化学的研究よりも前に

当然済ませておくべき研究のような気がします。

・・といったようなことを20代の頃から

ドーパミン系?によって想像してきたものでした・・

(2014年04月01日、同日若干修正)

コメント